《大气中国》特别篇更新发布:记录中国减污降碳历程,分享先进治理经验

2025年06月05日

亚洲地理面积约占全球30%,居住着世界上60%多的人口,是过去20年世界经济增长的重要引擎。但很多亚洲发展中国家仍处于快速城市化、工业化和机动化的进程之中,同时面临着空气污染治理和温室气体减排的巨大挑战。

中国是亚洲最大经济体,持续改善空气质量和减少温室气体排放不仅可以惠及本国,对于亚洲乃至全球都意义重大。过去十余年,中国的经济发展模式逐步从粗放式增长转向高质量的绿色发展,在大气污染防治和气候变化应对方面取得了积极的进展。一方面,中国成为世界上空气质量改善最快的国家,且持续保持打好蓝天保卫战的决心和行动力;另一方面,继续强化积极应对气候变化的举措,协同推进“降碳、减污、扩绿、增长”,为空气质量进一步改善提供持续动能。

基于上述背景,亚洲清洁空气中心编制了报告《十年清洁空气之路 中国与世界同行——大气中国报告特别篇》更新版,并于2025年6月5日第54个世界环境日之际正式对外发布。

报告封面

过去十余年间,亚洲清洁空气中心持续跟踪记录中国城市空气质量改善的进程,并于2015年起发布年度系列报告《大气中国:中国大气污染防治进程》。本期报告是系列报告的特别篇,也是2022年发布《十年清洁空气之路 中国与世界同行》报告的更新版本,通过指标图集的方式呈现了中国过去(特别是2013年启动“大气十条”后的关键十年)在清洁空气与气候变化减缓领域的进展和历程,并通过与东亚、南亚、东南亚国家以及欧美典型国家的对比分析,提供互鉴,并识别未来的改进方向。

报告团队希望此系列报告发挥桥梁作用,促进亚洲国家和城市之间先进管理经验和最佳实践的交流与应用,帮助面临严峻挑战的国家和城市找到适合各自国情的减排和发展路径。

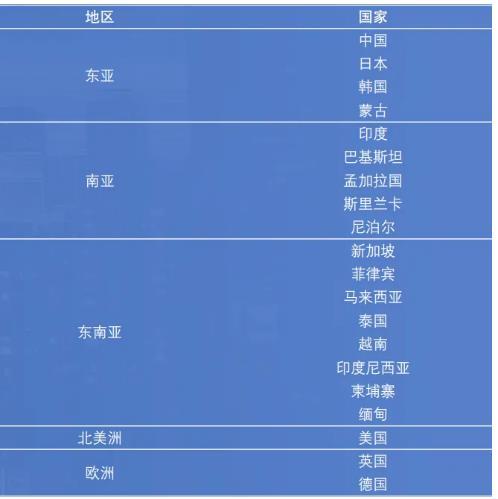

报告覆盖国家范围如下表:

本期报告覆盖了六组指标,涉及空气质量、空气污染物排放、温室气体排放、能源、交通运输和重点工业行业,主要发现和要点如下:

经济增长与空气质量从“取舍”到“双赢”

处在经济高速发展阶段的亚洲发展中国家,普遍表现出第二产业增加值占比和能源强度偏高的特点,其在产业结构和能源消费等方面的变化,是驱动空气污染物以及温室气体排放水平变化的重要因素。诸多东南亚国家第二产业的快速增长伴随着能源消费和排放强度的增长,呈现出粗放式经济增长的特征。

处于绿色发展转型中的中国则在经历了其他国家类似情况后,呈现出新的趋势。2013-2022年的十年间,通过推动产业转型升级、能源结构优化等努力,中国在经济稳步增长的同时,整体空气质量也显著改善。在本报告关注的28个亚洲超大城市中,近年来PM2.5三年滑动平均浓度改善的14个城市中,有六个是中国城市。

报告关注的各国经济指标(人均GDP)与环境指标(PM2.5暴露浓度)之间的关系也呈现出环境库茨涅茨“倒 U 型”曲线假说的规律。经济发展进入“高阶”水平的国家环境质量较好,反之,收入水平较低的发展中国家环境质量较差。中国人均GDP突破了一万美元大关,实现了“拐点”跨越,表明经济发展与环境质量改善从“取舍”关系变为“双赢”状态。

移动源是大部分城市PM2.5的主要来源部分城市燃煤污染贡献得到有效遏制

移动源对亚洲主要城市PM2.5的贡献比例范围为8%(河内)-52%(深圳),平均贡献比例为28.4%,是大多数城市PM2.5的主要贡献源。从时间序列上看,部分超大城市中移动源对PM2.5污染的贡献比例在不断提升。此外,在上海、深圳、香港三座港口城市的源解析研究中都发现,移动源中船舶的排放不容忽视。

中国近年来开展的大气污染防治政策对典型城市不同排放源PM2.5浓度贡献比例产生了显著影响。例如,根据北京市生态环境局在过去十年发布的三次PM2.5源解析结果发现,在所有排放源中,贡献比例降幅最显著的是燃煤源,从2013年的22%降到了2020年的3%。这是由于在过去十年间,北京市积极推进能源结构清洁化,累计完成4万蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造、130余万户居民“煤改清洁能源”,淘汰燃煤机组272.5万千瓦。北京市煤炭消费量由2012年的2179.6万吨下降到2022年的100万吨以下,从根本上遏制了燃煤产生的大气污染。

亚洲各国监测能力差距较大中国空气质量监测网络发展迅速

为应对空气污染问题,约60%的亚太地区国家政府开展了官方的常态化空气质量监测,监测污染物涵盖PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO等常规空气污染物。但空气质量监测网络的基础建设和技术能力在不同亚洲国家之间存在较大差异,中低收入国家的监测网络密度和技术能力相对薄弱。

为支持2012年修订的环境空气质量标准(GB 3095-2012)的实施,中国加速建设环境空气质量监测网络并大幅加强了空气质量数据的信息公开以及管理应用,对于公众认知与防护意识的提升、管理部门治理力度和精准度的加强、治理效果的科学评估都发挥了十分积极的作用。仅用了三年时间,中国就建成了覆盖全部338个地级及以上城市的1436个国控监测站点,对六项标准污染物进行连续在线监测并发布近实时数据。在建设过程中,中央政府共投资约11.3亿元,地方政府提供配套资金约6.9亿元。进入“十四五” 后,中国于2021年扩建了监测网络,将国控站点数量增加至1734个。地方政府也在持续推进空气质量监测工作,共设立包括小微站和标准站在内的监测站点一万余个,形成了国家-省-市三级环境空气质量监测网络。

标准引领空气质量改善 “提标”与“全面达标”进入新议程

亚洲国家在设置空气质量标准时,大部分参考了世界卫生组织(WHO)第二、第三阶段(IT-2、IT-3)过渡目标值。当前,有近一半亚洲国家的空气质量不能达到当地标准。

中国现行的环境空气质量标准中PM2.5的年均浓度限值参考了WHO最为宽松的过渡阶段目标(IT-1),对比绝大部分亚洲国家,这一标准限值不算严格,但注重达标的可行性,更加务实。在过去十年,中国标准对于空气质量改善起到了关键的引领作用。当前全国开展PM2.5监测的城市年均浓度平均值已经低于标准限值35μg/m³。

2021年,WHO发布了新版《全球空气质量指南》,将PM2.5年均浓度指导标值由10 µg/m³下调到5 µg/m³。对此,中国在2023年11月发布的《空气质量持续改善行动计划》中,明确提出了启动环境空气质量标准及相关技术规范修订研究工作。随后,又在“美丽中国”的目标中提出,到2027年全国各地级及以上城市力争全面实现PM2.5浓度达标。这也是中央政府首次明确全国城市达标的时间点,体现了大气污染防治方向不变、力度不减。

当前传统化石能源仍占主导地位发展可再生能源是大势所趋

自2010年起,亚洲区域的能源结构开始发生变化,尽管可再生能源消费占比相对欧洲发达国家仍然不高,但是大部分亚洲国家的可再生能源装机容量都呈现数倍的增长。亚洲国家的可再生能源发电量在近十年间也呈现出快速增长的特点,2022年,多数亚洲国家的可再生能源发电量占比在20%左右。

中国因“富煤、缺油、少气”的化石能源资源禀赋特点,煤炭在能源生产结构中始终占据主体地位。但近十年来,煤炭消费比重呈现出缓慢的下降趋势,化石燃料装机容量占比呈稳步下降趋势,同时非水可再生能源的装机容量占比呈上升趋势,截至2022年底的可再生能源累计装机容量已是1990年的32倍。在风电、光伏等非水可再生能源的带动下,中国可再生能源装机量已接近全国发电装机总容量的一半。

伴随着可再生能源装机量的高速增长,中国的可再生能源发电量也呈现相同的趋势,于2005年超过美国并长期稳居全球第一,2022年的可再生能源发电量是1990年的近22倍,在全国发电总量中的比例已接近三分之一。

部分亚洲国家机动车排放标准跨越式升级油品质量实现同步进阶

大多数亚洲国家主要借鉴和参考欧盟法规体系,但各国在排放标准的实施阶段和具体时间存在较大差异。可喜的是,借助全球先进国家排放标准实施经验,近些年一些亚洲国家机动车排放法规都实现了跨越式升级。在轻型车排放标准方面,印度从欧四跨越到欧六,印度尼西亚从欧二跨越到欧四;在重型车排放标准方面,印度从欧四跨越到欧六,泰国从欧三跨越到欧五。与此同时,大部分亚洲国家的油品质量标准也实现了同步加严,目前亚洲国家燃油标准均已达到欧四及以上标准,基本与本国机动车排放阶段配套衔接。

中国在机动车排放控制上虽起步稍晚,但升级迭代速度快,当前排放控制水平已与全球领先水平接轨,并且结合本国情况形成自主的标准体系。中国的轻型车国六标准在新车污染物排放限值、蒸发排放控制上较欧六更为严格,轻型车排放要求处于全球最严行列。中国的重型车国六标准在技术要求和合规监管上均大幅加严,并且创新性提出了远程排放监控的要求。中国燃油低硫化进程同样迅速,在2017年柴油和汽油硫含量限值均降低到10ppm,达到全球领先水平。

全球新能源汽车增长势头强劲量化推广目标促进亚洲多国需求侧破冰

在过去十年中,新能源乘用车展现出强劲的增长势头。但各国在新能源乘用车推广进度上差异较大,2023年销量渗透率范围在0.3%-93.0%不等,主要推广阵地集中在中国、欧洲和北美。

为了在满足市场需求的同时推进交通绿色低碳转型,中国过去几年积极推动新能源汽车发展。2013-2023年间,中国新能源乘用车销量的年均增长率达到86.7%,高于全球整体增速,销量渗透率从2021年的16%提升到2023年的38%。至2023年,中国在全球新能源乘用车市场中的份额高达60%,连续9年位居全球销量第一。为持续推动汽车行业低碳转型,中国正进一步加速公共领域车辆全面电动化进程,要求试点城市新增及更新的公共领域车辆中新能源汽车比例2025年力争达到80%。

其他多数亚洲国家的新能源汽车推广尚处于起步阶段。部分亚洲国家相继提出了中长期的新能源汽车发展目标,从新能源汽车的销量、保有量或产量角度提出量化推广目标。在交通绿色低碳化的大趋势下,亚洲国家的汽车能源转型未来发展前景广阔。